I. Strafmündigkeit

Strafmündig sind Jugendliche schon vor dem 18. Lebensjahr, wenn sie die Fähigkeit haben, das Unrecht der Tat einzusehen und entsprechend dieser Einsicht zu handeln. Auf sie findet Jugendstrafrecht Anwendung. Noch nicht strafmündig bzw. schuldunfähig sind nach dem deutschen Gesetz alle Kinder (unter 14 Jahre); § 19 StGB. Bei Heranwachsenden (18 bis 21 Jahre) muss geprüft werden, ob bestimmte Vorschriften des Jugendgerichtsgesetzes anzuwenden sind.

II. Grundsätze des Jugendstrafrechts

Das Jugendstrafrecht knüpft an die Straftatbestände des allgemeinen Strafrechts im Strafgesetzbuch (StGB) an. Es gibt also kein eigenes Jugendstrafrecht in dem Sinne, dass einzelne Straftatbestände nur für Jugendliche oder Heranwachsende existieren würden.

Die im StGB vorgesehenen Strafrahmen und die im Einzelfall anzuwendenden Regeln der Strafzumessung werden jedoch im Jugendgerichtsgesetz (JGG) durch eigenständige Regelungen zu den jugendstrafrechtlichen Rechtsfolgen ersetzt.[1]

Das Jugendstrafrecht ist gem. § 1 Jugendgerichtsgesetz (JGG) anwendbar, „wenn ein Jugendlicher oder ein Heranwachsender eine Verfehlung begeht, die (…) mit Strafe bedroht ist.“

Kind ist, wer zur Tatzeit noch nicht vierzehn ist. Nach dem JGG können Kinder nicht strafrechtlich belangt werden.

Jugendlich ist, wer zur Zeit der Tat vierzehn, aber noch nicht achtzehn ist, § 1 Abs. 2 JGG. Zusätzlich zur sog. Strafmündigkeit muss auch die strafrechtliche Verantwortlichkeit der*des Jugendlichen gegeben sein. Diese liegt dann vor, wenn der*die Jugendliche zur Zeit der Tat nach ihrer*seiner sittlichen und geistigen Entwicklung reif genug ist, das Unrecht der Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln, § 3 JGG.

Heranwachsend ist, wer zur Zeit der Tat achtzehn, aber noch nicht einundzwanzig Jahre alt ist (§ 1 Abs. 2 JGG). Heranwachsende fallen dann unter die Vorschriften des JGG, wenn sich ihre soziale Werteentwicklung oder ihre geistige Entwicklung zum Tatzeitpunkt noch auf dem Stand eines Jugendlichen befand oder wenn es sich bei der Tat um eine typische Jugendverfehlung (z. B. Ladendiebstahl als Mutprobe) handelt (vgl. § 105 Abs. 1 JGG).

Im Unterschied zum „Erwachsenenstrafrecht“ steht im Jugendstrafrecht der Erziehungsgedanke und nicht die Bestrafung im Vordergrund. Das JGG hat eine präventive Ausrichtung, da vorrangig der erneuten Straffälligkeit junger Menschen entgegengewirkt werden soll. Zu diesem Zweck sieht das JGG verschiedene Sanktionen vor:

- Erziehungsmaßregeln (Erteilung von Weisungen, Anordnungen)

- „Zuchtmittel“ (Verwarnungen, Auflagen oder Jugendarrest = kurzzeitige Freiheitsentziehung)

- Jugendstrafen (= Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis fünf Jahren)

Für Strafverfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende sind besondere Jugendgerichte zuständig.

III. Recht auf sexuelle Selbstbestimmung

Das Bundesverfassungsgericht leitet das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung aus dem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht nach Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2 GG in Verbindung mit der Würde des Menschen aus Art. 1 Abs. 1 GG ab. Es ist also verfassungsrechtlich verankert. Im Recht wird sexuelle Selbstbestimmung üblicherweise definiert als Freiheit, selbst entscheiden zu können, ob, wann, wie und mit wem man sexuelle Kontakte eingeht. Diese Definition greift jedoch bezogen auf Kinder- und Jugendliche zu kurz. Bei ihnen geht es auch um die Sicherung der Bedingungen des Wachsens in die sexuelle Selbstbestimmung, etwa als Recht auf sexuelle Bildung.[2]

Für den Schutz der sexuellen Entwicklung und Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen sind insbesodere von Bedeutung:

- Vorschriften des Strafgesetzbuches (StGB)

- das Gesetz zur Kooperation und Information im Kinder- und Jugendschutz (KKG)

- Regelungen, die das erweiterte Führungszeugnis betreffen

- der Sozialdatenschutz

IV. Sex und Recht

Die Strafnormen des 13. Abschnitts des Strafgesetzbuches (StGB) schützen die sexuelle Selbstbestimmung von Menschen jeden Alters. Von zentraler Bedeutung ist in diesem Zusammenhang jedoch die absolute Schutzaltersgrenze von 14 Jahren. Der Hintergrund ist, dass Kinder ihre Fähigkeit zur sexuellen Selbstbestimmung noch nicht entwickelt haben und deswegen nicht in der Lage sind, eigenständig in sexuelle Handlungen einzuwilligen[3]. Jegliche sexuelle Handlung, die an oder mit Kindern vorgenommen wird, ist daher unabhängig von Einverständnis oder Gewaltanwendung strafbar.

Konkret bedeutet das: Sex in Deutschland ist grundsätzlich nur erlaubt, wenn

- die Beteiligten mindestens 14 Jahre alt sind

- Einvernehmen vorliegt (= er von beiden Seiten freiwillig stattfindet)

- keine Bedrohung oder Gewalt vorliegen

- kein Schutzbefohlenenverhältnis besteht (Lehrkräfte, Betreuer*innen, etc.); gleiches gilt etwa auch für bestimmte Obhuts- und Abhängigkeitsverhältnisse, Beratungs-, Behandlungs- und Betreuungsverhältnisse (vgl. §§ 174 ff. StGB)

- er nicht gegen Entgelt erfolgt (im Verhältnis Person über achtzehn und Person unter achtzehn)

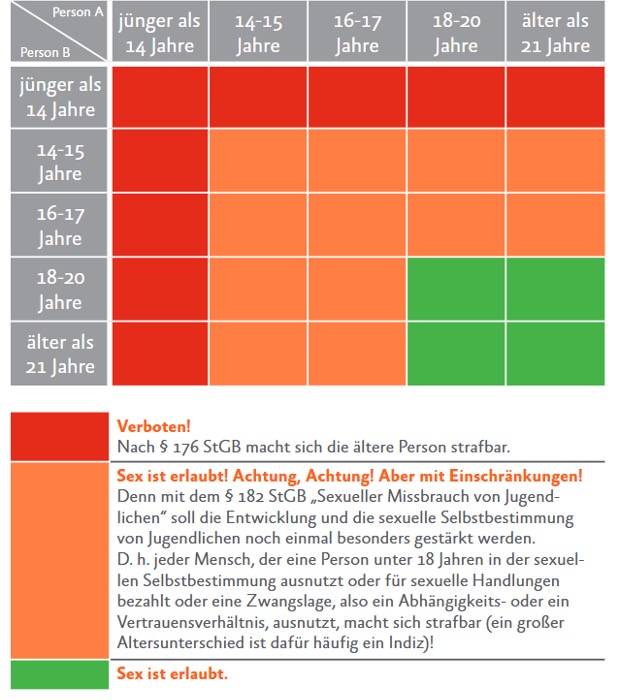

Es gibt noch zusätzliche Einschränkungen bezüglich der Frage, wer mit wem im welchem Alter Sex haben darf. Einen Überblick verschafft die folgende Tabelle von donum vitae.[4]

V. Regelungen für den digitalen Raum

Auch im digitalen Raum kann es zu Grenzverletzungen und sexualisierter Gewalt unter Kindern und Jugendlichen kommen. Die Phänomene sind dabei vielfältig.

Weit verbreitet unter Minderjährigen ist das sog. Sexting, also der Austausch erotischer Nachrichten, Fotos und Videos. Dabei ist vielen Kindern- und Jugendlichen ist nicht bewusst, dass die Herstellung, der Besitz und das Versenden von Bilddateien strafrechtlich relevant sein kann. Denn Fotos oder Videos, die (teilweise) unbekleidete Minderjährige oder sexuelle Handlungen von, an oder vor ihnen zeigen, können rechtlich als kinder- bzw. jugendpornografische* Inhalte nach den §§ 184b, 184c StGB eingestuft werden.

Grundsätzlich gilt: Herstellung, Verbreitung, Erwerb und Besitz von sogenannten kinderpornografischen Inhalten* sind aufgrund der absoluten Schutzaltersgrenze von 14 Jahren immer strafbar (§ 184b StGB).

Sexting unter Jugendlichen ist hingegen nicht per se ein Problem – es ist vielmehr Teil jugendtypischer Kommunikation der sexuellen Entwicklung.

Wenn die Bilder oder Videos von Jugendlichen ausschließlich zu privaten Zwecken und mit Einwilligung der gezeigten Person gemacht werden, wird dies von vielen Stimmen in der Literatur mit Blick auf § 184c Absatz 4 StGB für nicht strafwürdig erachtet. Nähere Informationen hierzu werden auf der Website Safer Sexting bereitgestellt. Zu sexualisierten Übergriffen an Jugendlichen kann es jedoch dann kommen, wenn intime Aufnahmen nicht-einvernehmlich hergestellt, versendet und verbreitet werden. In diesen Fällen handelt es sich um eine Form von sexualisierter Gewalt durch Kinder und Jugendliche mit Medienunterstützung.

Weitere (verbreitete) Formen sexualisierter Peer-Gewalt mit Medienunterstützung sind:

- sexuelle Belästigung und Übergriffe, z.B. durch Versenden von Genitalabbildungen (Dick Pics) oder Veröffentlichung manipulierter Nacktaufnahmen (Deepnudes)

- Sexistische Beleidigungen und Hasskommentare (Hatespeech)

- Abwertungen, die das Aussehen/den Körper betreffen (Bodyshaming)

- Erpressung mit intimen Aufnahmen (Sextortion)

- das heimliche Herstellen von nicht-einvernehmlichen, intimen Fotos (Upskirting/ Downblousing)

Einen Überblick über die einzelnen Phänomene und ihre Strafbarkeit findet ihr unter: https://hateaid.org/digitale-gewalt/ und https://hateaid.org/straftaten-im-netz/

* Wir verwenden hier den Begriff „Kinderpornografie“, da dieser Begriff auch im StGB genutzt wird. In Fachkreisen wird diese Formulierung jedoch als verharmlosend wahrgenommen. Wir verwenden stattdessen i.d.R. den Begriff „Darstellungen/Abbildungen sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ oder „sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen“.

[1] https://www.bmj.de/DE/themen/rehabilitierung_resozialisierung/Jugendstrafrecht/jugendstrafrecht_node.html

[2] Christina Heinen, Printausgabe mediendiskurs: 27. Jg., 1/2023 (Ausgabe 103), S. 82-86

[3] https://beauftragte-missbrauch.de/themen/recht/strafrecht

[4] Mit freundlicher Genehmigung von donum vitae, https://www.sexundrecht.de/de/